ベランダのペンキ塗りとコーティングの違い🌍

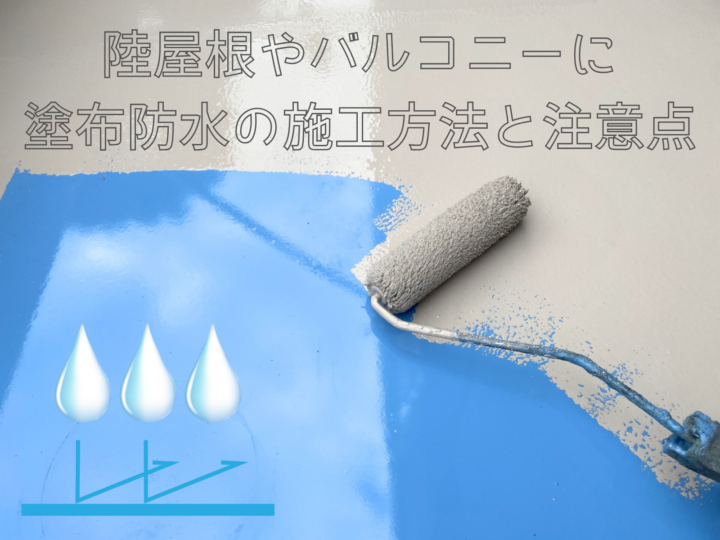

「ベランダの床がなんだか色褪せてきたな…」 「ちょっと汚れてきたから、ホームセンターで買ったペンキで自分で塗ってみようかな?」 実は、ベランダ(バルコニー)の床のメンテナンスは、単に「ペンキを塗って色を変える」という単純な話ではないんです🙄 あなたのベランダの床の下には、雨漏りを防ぐための非常に大切な「防水層」が隠れています。 そして、この防水層を守るために塗るものには、DIYで使う「ペンキ」と、プロが使う「コーティング(防水トップコート)」という、似ているようで全く違うものがあるんです! 「自分で直して費用を抑えたい!」というDIY好きの方や、 「ベランダの雨漏りだけは避けたい」という建物のメンテナンス意識が高い方にお読みいただきたい内容です🙋♀️ ベランダの床の仕組み:ペンキとコーティングの役割 ベランダの床のメンテナンスを考える上で、最も重要なのが、床がどのような構造になっているかを理解することです。 ベランダの床は「防水層」で守られている ほとんどのベランダの床は、その下に「防水層」と呼ばれる水を通さない膜で覆われています。この防水層が、ベランダに溜まった雨水や、お洒落な植木鉢からこぼれた水を、階下の天井や壁の内部に侵入させないための、最も重要な生命線です。 この防水層は、FRP(繊維強化プラスチック)やウレタンといった素材でできていますが、紫外線や歩行による摩擦には弱いという欠点があります。 役割の違い:ペンキ(保護なし)とコーティング(防水層の保護) 私たちが普段「ベランダの塗装」と呼んでいるのは、この防水層の表面を保護する作業のことです。 1. ホームセンターのペンキ(一般的な塗料) 主な目的: ベランダの見た目の色を整えること。 特徴: 安価で手に入りやすく、DIYしやすい塗料です。しかし、塗膜が薄く、防水層を紫外線から守る機能が不十分な場合が多いです。また、下地処理をしっかりしないと、すぐに剥がれてしまいます。 2. 防水トップコート(プロのコーティング) 主な目的: 防水層自体を紫外線・摩擦から保護し、耐久性を高めること。 特徴: 既存の防水層の機能を回復させ、寿命を延ばすためにプロが使用する専用の塗料です。耐久性や密着性が高く、滑り止め効果があるものも多いです。これがベランダのメンテナンスの主流です。 ペンキが「見た目の化粧」だとすれば、防水トップコートは「防水層のための高機能な日焼け止め・保護クリーム」だと考えると分かりやすいでしょう。 費用と耐久性を徹底比較!DIYとプロの工事 ベランダのメンテナンスを「ペンキ(DIY)」と「防水トップコート(プロ)」で比較した場合、費用と耐久性には大きな違いがあります。 比較項目 DIYのペンキ塗り プロの防水トップコート 費用 非常に安価(塗料代のみ) 比較的高い(材料費+専門の施工費) 耐久年数 1年〜3年程度 5年〜10年程度 主な目的 見た目の美化、一時的な色直し 防水層の保護、耐久性の維持 防水性への影響 ほとんど期待できない、かえって劣化を早めるリスクあり 防水層の劣化防止により雨漏りリスクを大幅に軽減 難易度 簡単だが、下地処理の失敗で剥がれやすい 専門知識が必要、DIYは不向き こんな時におすすめ 賃貸の短期的な美化、FRP防水層の軽度の色褪せに試したい場合 5年以上の防水層の保護、ウレタンやFRP防水層の定期メンテナンス DIYでペンキを塗る際のリスク DIYで安価なペンキを塗るのは手軽ですが、以下のようなリスクがあります。 防水層の早期劣化: 紫外線によるダメージを防ぎきれず、ペンキの下の防水層の劣化が進行してしまう可能性があります。 塗膜の早期剥離: ベランダの床は水捌けや密着性が重要です。専門的な**下地処理(清掃やケレンなど)**を怠ると、すぐに塗膜が剥がれて、見た目がかえって悪くなります。 カビ・苔の発生: 通気性の悪い塗料を使うと、湿気がこもり、防水層の上にカビや苔が生えやすくなることがあります。 ベランダのメンテナンスは、費用を抑えようとして失敗すると、結局数年後に高額な防水工事が必要になるというケースが非常に多いです。 プロに任せるべき「防水工事」の種類と費用相場 防水層が傷んでいる場合や、長期的な安心を求める場合は、ペンキ塗りではなく、プロの防水工事を行う必要があります。 1. トップコートの塗り替え(メンテナンス) 内容: 既存の防水層(ウレタンやFRPなど)自体に大きな損傷がない場合、表面の保護膜(トップコート)だけを塗り替える工事です。 費用相場: 比較的安価です(1平方メートルあたり3,000円〜6,000円程度)。 適した時期: 5年〜10年ごとの定期的なメンテナンス。 2. ウレタン防水の塗り直し(本格的な防水工事) 内容: 既存の防水層の上から、液状のウレタン樹脂を塗布し、新たな防水層を形成する工事です。 費用相場: やや高額になります(1平方メートルあたり5,000円〜8,000円程度)。 適した時期: 既存の防水層にひび割れや水溜まりが見られるなど、防水層自体が傷み始めている場合。 3. FRP防水の補修・塗り替え 内容: 強靭な繊維強化プラスチック(FRP)で防水層を形成します。耐久性が高いのが特徴です。 費用相場: ウレタンと比べてやや高めですが、工期が短い傾向があります。 適した時期: 新築時や、FRP防水層がひび割れて下地が見えているような重度の劣化時。 プロの防水工事は、単に塗るだけでなく、高圧洗浄、ひび割れの補修、プライマー(下塗り)といった徹底した下地処理を行うため、耐久性が格段に違います。 いますぐチェック!ベランダ防水の劣化サイン ご自宅のベランダにペンキ塗りやコーティングが必要かどうかは、以下のサインで判断できます。これらのサインが見られたら、DIYではなくプロの診断を受けることを強くおすすめします。 色褪せ・チョーキング: 床の色が薄くなり、触ると白い粉(チョーキング)がつくのは、トップコートの寿命が尽きているサインです。防水層の保護機能が低下している状態なので、早めのトップコート塗り替えが必要です。 塗膜のひび割れ・剥がれ: 塗膜が細かくひび割れたり、めくれてきたりしている場合は、水の侵入ルートになり得ます。 水溜まり(水はけの悪さ): 常に水が溜まっている箇所がある場合、そこから防水層の劣化が進み、コケやカビが発生しやすくなります。 下地の露出・防水層の破れ: FRPなどの防水層の素材自体が露出していたり、穴が開いていたりする場合は、雨漏りの危険が非常に高いため、一刻も早い本格的な防水工事が必要です。 これらのサインが見られたら、安易なペンキ塗りではなく、私たちのような塗装・防水の専門家に無料診断をご依頼ください。 まとめ ベランダの床をきれいに保つためのメンテナンスは、「ペンキ塗り」か「コーティング」のどちらを選ぶかで、その目的と効果が大きく異なります。安価なDIYのペンキ塗りは見た目を一時的に整えるだけですが、プロによる防水トップコートは、ベランダの下にある大切な防水層の寿命を延ばし、雨漏りを防ぐという重要な役割を担っています˓𓄹 ࣪˖🐿️🪵 ベランダの防水層は、およそ5年〜10年でトップコートの塗り替えが必要です。目先の費用を抑えようとしてDIYで失敗し、数年後に高額な防水工事が必要になるという事態を避けるためにも、防水層の劣化サインを見つけたら、プロに正しい診断とメンテナンスを依頼することが、結局は最も経済的で安全な選択だと言えます! 「うちのベランダはトップコートだけで大丈夫?」「防水工事が必要なレベル?」など、少しでも気になることがあれば、ぜひお気軽にご相談くださいね!🦕𓂃 .。 お問い合わせはこちら 2026年01月26日 更新 詳しくはこちら塗装・工事の豆知識

お問合せ・資料請求

お問合せ・資料請求 LINEかんたん相談

LINEかんたん相談