深井塗装の現場日誌・現場ブログ 記事一覧

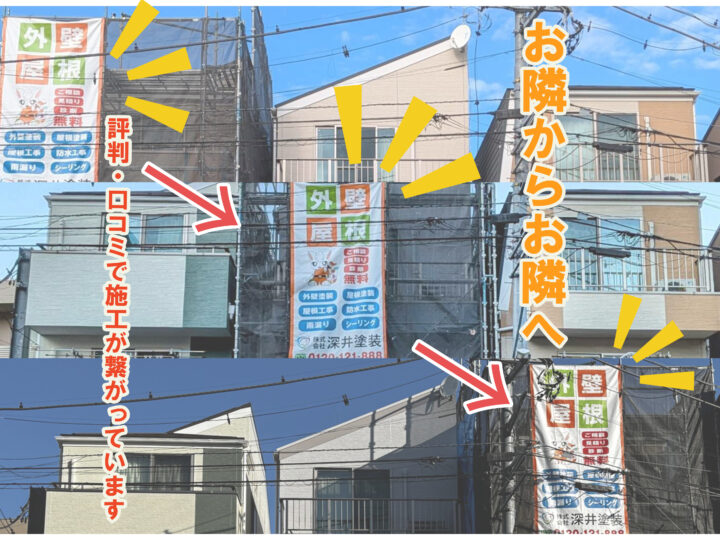

口コミ連鎖が止まらない!3棟連続施工完工しました🏠🏠🏠

今回、口コミ連鎖が止まらず、なんと3棟連続施工を実現した深井塗装🙊🍓*。 専門的な視点からその理由やポイントを詳しく解説します。 この記事を読めば、練馬区で失敗しない外壁塗装業者選びのヒントが見つかりますよ! 3棟連続施工を実現した理由とは? 練馬区では、最近特に口コミ連鎖さらには3棟連続施工が話題になっています。 今回なぜこのような連鎖が起きたのか、実務経験豊富な視点から具体的なポイントを解説します。 ・迅速かつ丁寧な対応 ・国家資格を持つ職人による技術力 ・適正価格で明確な見積もり提示 特に練馬区は高齢者も多く、「何かあったらすぐ駆けつけてくれる」という安心感が業者選びの決め手となっています。 練馬区の外壁塗装で重視すべきポイント 練馬区で外壁塗装をする際、具体的にどのようなポイントを重視すればよいのか、実務者ならではのアドバイスをお伝えします。 練馬区で外壁塗装を成功させるためには、以下の4つをしっかり確認しましょう。 業者の施工実績(特に連続施工実績) 国家資格を持つ職人が施工するかどうか 保証制度(屋根は最大25年、外壁は10~15年が理想) 助成金や火災保険申請のサポートがあるか これらをクリアした業者は信頼性が高く、練馬区でも口コミが広がっています。 3棟連続施工体験談と口コミ紹介 実際に練馬区で3棟連続施工を依頼した方の体験談を交えながら、どのように口コミが広がっていったのかをご紹介します。 【エピソード1:60代夫婦の感想】 「築30年の自宅を外壁塗装してもらいましたが、 職人さんが国家資格を持っていることもあり、本当にきれいになりました。 お隣にもおすすめしたら、すぐ3棟連続で施工が決まりました!」 【エピソード2:急な雨漏りトラブル】 「練馬区の我が家が急な雨漏りに襲われましたが、電話したら30分で駆け付けてくれました。 その対応が素晴らしく、隣家やその隣にも口コミして、結局3棟まとめて施工になりました。」 練馬区の外壁塗装業者を選ぶ際の注意点 練馬区で外壁塗装業者を選ぶ際、避けたいトラブルや注意すべきポイントを明確にお伝えします。 練馬区で起きやすいトラブル例とその解決策は以下の通りです。 ・不明確な見積り:必ず詳細な見積りを確認 ・施工後のトラブル対応が遅い:保証やアフターフォローの内容を確認 ・資格のない職人による施工ミス:国家資格保持の職人が在籍している業者を選ぶ これらを確認することで、練馬区で安心して外壁塗装を依頼できます。 【まとめ】 今回は、練馬区で口コミ連鎖が止まらず3棟連続施工を達成した人気の外壁塗装店の秘密について、 施工実績や口コミ、注意点などを詳しく解説しました🙎♀️ 練馬区で外壁塗装を検討するなら、信頼性・技術力・アフターサポートを備えた深井塗装! 国家資格を持つ自社職人が施工を行い、火災保険や助成金申請まで完全サポートいたします💪 無理な営業は一切なく、適正価格で丁寧にご対応しますので、ぜひお気軽にご相談くださいね。 練馬区でも外壁塗装・屋根塗装・防水工事をご検討の方は、 3棟連続施工の実績がある安心と実力の深井塗装にご連絡ください🤝 2026年02月24日 更新 詳しくはこちら塗装・工事の豆知識

夏前に多い屋根のトラブル5選|あなたの家は大丈夫?🧙♀️

本格的な夏の到来を前に、ご自宅の屋根の状態にご不安を感じてはいらっしゃいませんでしょうか? 梅雨の長雨や夏の強い日差し、ゲリラ豪雨、そして台風シーズンへと続くこの時期は、 屋根にとって最も過酷な環境に晒される季節です🌈 ♪ 。 本記事では、夏前に特に発生しやすい屋根のトラブル5選を、 深井塗装の専門的な知見に基づいて解説いたします。 さらに、皆様に多数ご利用いただいている深井塗装の確かな技術力と、 お客様に選ばれる理由についても詳しくご紹介いたします🥞 ୧ ꒷꒦ この記事をお読みいただくことで、皆様のご自宅の屋根が抱える潜在的なリスクをご理解いただき、 適切な時期に適切な対策を講じることの重要性をご認識いただければ幸いです。 大切な資産であるご自宅を長く安心して維持するための一助として、ぜひ最後までご一読ください! 夏前に発生しやすい屋根トラブル5選とそのリスク 夏季の厳しい気候条件は、屋根に多大な負荷をかけ、様々なトラブルを引き起こす原因となります。 ここでは、特に注意すべき5つのトラブルとその潜在的なリスクについてご説明いたします。 1. 雨漏り:構造躯体への深刻な影響 雨漏りは、単に室内に水が浸入するだけでなく、建物の構造躯体への深刻なダメージを引き起こす可能性があります。初期段階では気づきにくい天井裏での木材の腐食やカビの発生から始まり、放置すると建物の耐久性低下や健康被害につながる恐れがあります。梅雨や夏の豪雨は、屋根材の微細なひび割れや隙間からの浸水を促進し、雨漏り発生のリスクを高めます。 【主な原因】 屋根材の損傷: ひび割れ、欠け、ズレなどによる防水機能の低下。 防水材(コーキング・漆喰)の劣化: 経年劣化による密着性の喪失や剥がれ。 谷板金などの金属部の腐食: 経年による穴あきや接合部の劣化。 2. 屋根材のひび割れ・欠け:防水性能の低下と劣化促進 屋根材は、紫外線、風雨、温度変化などにより経年劣化が進み、ひび割れや欠けが生じます。特にスレート(コロニアル、カラーベスト)やセメント瓦などは、塗膜の劣化とともに素材自体の脆化が進みやすい傾向にあります。小さなひび割れでも、そこから雨水が浸入し、下地の腐食や雨漏りの原因となるだけでなく、強風時にはさらなる破損や飛散のリスクも伴います。 3. コケ・カビの発生:美観と耐久性の低下 屋根表面に発生するコケやカビは、日当たりの悪い箇所や湿気の多い環境で繁殖しやすくなります。これらは美観を損ねるだけでなく、屋根材の表面を覆うことで水の流れを妨げ、常に湿った状態を作り出します。これにより、屋根材の腐食や劣化を促進し、防水性能の低下を招きます。また、コケによる表面の滑りやすさは、点検・修繕作業時の安全性を脅かす要因にもなります。 4. 棟板金(むねばんきん)の浮き・剥がれ:飛散リスクと雨漏り直結 屋根の頂部を覆う棟板金は、屋根材の接合部を保護する重要な部材です。しかし、強風や地震、経年劣化により、固定釘の緩みや板金自体の変形が生じ、浮きや剥がれが発生することがあります。棟板金の浮きや剥がれは、そこから雨水が直接屋根内部に侵入する雨漏りの直接的な原因となるだけでなく、強風時に板金が飛散し、近隣住民や通行人に損害を与える可能性もあるため、非常に危険な状態です。 5. 塗装の劣化:保護機能の喪失と屋根材の脆弱化 屋根の塗装は、美観維持だけでなく、屋根材を紫外線や雨水から保護する重要な役割を担っています。しかし、時間の経過とともに塗膜は劣化し、色褪せ、チョーキング現象(白い粉状の物質の発生)、塗膜の剥がれなどが生じます。塗装が劣化すると、屋根材が直接外部環境に晒され、素材自体の劣化が加速します。これにより、ひび割れや雨漏りなどのトラブルに発展しやすくなるため、定期的な塗り替えによる保護機能の維持が不可欠です。 選ばれる深井塗装の技術力と安心の理由 これらの屋根トラブルに対し、深井塗装では皆様に安心と信頼をお届けするための体制を確立しております。 1. 国家資格を持つ「自社職人」による責任施工 深井塗装の最大の強みは、国家資格を保有する自社職人が、全ての工程において直接施工を行う点です。下請け業者への丸投げは一切行わず、自社の熟練した職人が責任をもって最初から最後まで施工を担当いたします。 【自社職人施工のメリット】 品質の均一化と向上: 高い技術力を持つ職人による一貫した施工で、ムラのない高品質な仕上がりを実現します。 中間マージンの排除: 下請け業者を介さないため、中間マージンが発生せず、お客様に透明性の高い適正価格でサービスを提供可能です。 迅速かつ柔軟な対応: 現場の状況変化やお客様のご要望に対し、迅速かつ柔軟に対応できる体制を整えています。 高い責任感と信頼性: 自社職人であるからこそ、お客様の財産であるご自宅に対し、最大限の責任と誇りを持って施工に臨みます。 2. 最新技術と豊富な経験に基づく精緻な診断力 屋根トラブルは、普段目視できない部分で進行しているケースが多々あります。深井塗装では、長年の経験で培った熟練の目と、最新のドローン診断技術などを活用し、屋根の隅々まで精緻な調査を実施します。お客様には、撮影した写真や映像を用いて、客観的なデータに基づいた分かりやすい診断結果をご提示し、最適な修繕計画をご提案いたします。不必要な工事を勧めるような営業は一切行いませんので、ご安心ください。 3. 練馬区での豊富な施工実績と高い顧客評価 深井塗装は、足立区を拠点に練馬区においても多数の屋根・外壁塗装、屋根工事の実績がございます。多くのお客様から「丁寧な説明と提案で安心できた」「職人の技術が確かで仕上がりに満足した」「対応が迅速だった」など、高い評価をいただいております。これらの実績とお客様からの信頼こそが、私たちの最大の誇りです。 4. 充実した保証制度と迅速なアフターフォロー お客様に長期的な安心をお届けするため、深井塗装では充実した保証制度を設けております。屋根リフォームには最大25年、外壁塗装には10~15年の長期保証が付帯しており、施工後の万が一のトラブルにも責任を持って対応いたします。私たちは「何かあったら直ぐに駆け付ける」をモットーに、お客様からのご連絡に対し迅速に駆けつけ、問題解決に尽力いたします。 火災保険・助成金申請サポートで費用負担を軽減 屋根の修繕費用に関するご不安を軽減するため、深井塗装では以下のサポートを提供しております。 火災保険申請サポート: 台風、落雷、積雪などの自然災害による屋根被害は、火災保険の「風災」「落雷」「雪災」などの補償が適用される可能性があります。経験豊富な専門スタッフが、被害状況の調査から保険会社への申請アドバイス、必要書類作成のサポートまで、お客様に代わって対応いたします。 助成金申請代行: 自治体によっては、外壁塗装や屋根工事に対する助成金制度を設けている場合があります。複雑な申請手続きは、専任スタッフが代行いたしますので、お客様の負担は一切ございません。 これらのサポートを通じて、お客様の費用負担を可能な限り軽減できるよう努めております。 【まとめ】深井塗装が実現する、安心と信頼の屋根メンテナンス 本記事では、夏前に発生しやすい屋根のトラブルとその対策、 そして練馬区における深井塗装の強みについてお伝えいたしました。 屋根は、ご自宅を風雨や紫外線から守る重要な部分であり、定期的な点検と適切なメンテナンスが不可欠です。 私たち深井塗装は、地域密着型で、国家資格を持つ自社職人が高品質かつ低価格な 外壁塗装・屋根工事・雨漏り修理をご提供する専門店です。 外壁塗装、屋根塗装、屋根カバー工法、屋根葺き替え工事、防水工事、シーリング工事など、 幅広いサービスに対応しております🦌ᰍ⠀゚ 「何かあったら直ぐに駆け付ける」ことをモットーに、お客様の不安をいち早く解消できるよう、 迅速な対応を心掛けております。 無駄な交通費や時間を省き、適正価格でお見積りを提供するとともに、 屋根リフォームには最大25年、外壁塗装には10~15年の長期保証を付帯しております。 さらに、火災保険申請のサポートや助成金申請代行も承りますので、ご安心ください♫ ˚ ̟ 🎀 お客様の大切なご自宅の屋根に関するご相談は、ぜひ深井塗装にお任せください。 プロフェッショナルな視点と確かな技術力で、皆様の安心な暮らしをサポートいたします。 無理な営業は一切致しませんので、まずはお気軽にご連絡ください。˚🌻ˎˊ˗ お問い合わせはこちら 2026年02月21日 更新 詳しくはこちら塗装・工事の豆知識

【プロ解説】塗装の取り合い部とは?施工品質を左右する境界部分の話🤸♀️

外壁塗装や屋根工事を検討するとき、 専門用語が出てくると「それってどういう意味なんだろう?」と戸惑う方も多いのではないでしょうか。 特に現場でよく使われる「取り合い部(とりあいぶ)」という言葉は、 聞き慣れないものの、実は施工品質に大きく関わる重要な部分なんです⭐˖ ִֶָ この記事では、塗装における「取り合い部」とはどんな場所を指すのか、具体例を交えながら解説していきます。 また、なぜ取り合い部がトラブルになりやすいのか、その対策方法や施工時の注意点もご紹介します🎀𓂃𓂂◌ 読み進めていただくことで、取り合い部を正しく理解でき、施工時に「ここはどうなるんだろう?」と業者へ質問できるようになります。 これから外壁塗装を依頼しようと考えている方、またすでに見積もりを取っていて工事内容をより理解したい方に特におすすめの内容です。 取り合い部とは? 「取り合い部」とは、異なる部材や素材が接している境目のことを指します。 建物にはさまざまな素材が使われており、壁・屋根・サッシ・雨樋などが組み合わさって一つの外観を形成しています。 その境界部分を「取り合い部」と呼びます。 例えば… 外壁とサッシの接合部 外壁と屋根の取り合い 外壁と破風板や鼻隠し部分 ベランダの床と立ち上がり部分 これらは建物の構造上必ず存在するものであり、施工時にどのように仕上げるかが非常に重要になります。 なぜ取り合い部が重要なのか? 取り合い部は建物の「弱点」となりやすい箇所です。その理由は以下の通りです。 1. 劣化しやすい 境目は紫外線・雨風の影響を受けやすく、シーリングや塗膜が先に劣化する傾向があります。 2. 雨漏りの原因になりやすい 特にサッシまわりや屋根と外壁の取り合いは、水の侵入経路となる可能性が高く、定期的なメンテナンスが欠かせません。 3. 美観に影響する 境目処理が甘いと、塗装後に境界がガタついて見えたり、仕上がりに不自然さが残ります。 具体的な取り合い部の施工例 外壁とサッシの取り合い もっとも典型的なのが窓まわりです。サッシと外壁材の間にはシーリング材が充填されますが、経年劣化するとひび割れや剥離が起こり、そこから水が侵入します。塗装前にはシーリングの打ち替えや打ち増しが必須です。 屋根と外壁の取り合い 屋根の立ち上がり部分や外壁と交わる部分は雨仕舞いが複雑で、施工不良があるとすぐに雨漏りにつながります。板金処理や防水テープの施工精度がポイントになります。 付帯部との取り合い 破風板・雨樋・換気フードなど、細かい部材との境界も「取り合い部」に含まれます。ここを丁寧に塗り分けられるかどうかで、仕上がりの印象が大きく変わります。 よくあるトラブルと原因 シーリングの劣化 もっとも多いのがシーリングの割れや剥離です。紫外線や雨水による劣化が原因で、防水機能が失われます。 境界塗装のはみ出しや塗り残し 職人の丁寧さが問われる部分です。マスキング処理が甘いと仕上がりが雑に見えることがあります。 下地処理不足 古いシーリングや汚れをしっかり除去せずに塗装すると、すぐに剥がれや膨れが起こります。 プロが実践する予防策 丁寧なシーリング打ち替え 塗装前に劣化したシーリングを撤去し、新しいものに打ち替えるのが基本です。これにより防水性能が回復し、塗装の持ちも良くなります。 適切なマスキング処理 境界を美しく仕上げるために、養生テープを使って塗り分けを明確にします。これがあるかどうかで完成度が大きく変わります。 専用塗料や下塗り材の活用 素材ごとに適した下塗り材を使用することで、密着性を高め剥離を防ぎます。 取り合い部をチェックする際のポイント サッシまわりにひび割れがないか 外壁と屋根の境界に浮きや隙間がないか 付帯部と外壁の境界がきれいに塗り分けられているか 施主の方が工事後に確認するだけでも、施工品質を見極める一助になります。 まとめ 塗装工事における「取り合い部」とは、異なる部材や素材が接する境界部分を指し、 建物の耐久性・防水性・美観に大きな影響を与える重要な箇所です🐱.𖥔 ݁ ˖ ここを丁寧に処理できるかどうかで工事の質は大きく変わります。 深井塗装では、経験豊富な自社職人が現場ごとに最適な施工方法を選び、取り合い部も細部まで丁寧に仕上げます。 「見積もりを取ったけど専門用語が分かりにくい…」という方もご安心ください🍭𓈒₊ ひとつひとつ分かりやすくご説明し、お住まいに最適な施工をご提案いたします。ぜひお気軽にご相談ください。 2026年02月17日 更新 詳しくはこちら塗装・工事の豆知識

ジョリパット施工価格と特徴|デザイン性と耐久性のバランス꒰ 🐈⬛ ♫ 彡

外壁塗装を検討している方の中には、「ジョリパット」という仕上げ材を聞いたことがある方も多いのではないでしょうか。 ジョリパットはアイカ工業が開発した高性能の左官材で、塗装と仕上げを兼ねた外壁仕上げ材として根強い人気を誇ります🥖.˚ ୭ モルタル外壁やサイディングとは違った「質感のあるデザイン」が魅力で、建築雑誌や注文住宅の施工例でもよく見かけます。 とはいえ、実際に施工を検討する段階で「価格はどのくらい?」「本当に耐久性があるの?」と疑問を持つ方も多いはずです。 そこで今回は、ジョリパットの施工価格の目安や特徴、メリット・デメリットをわかりやすく解説していきます!! 引用:アイカ工業株式会社 ジョリパットとは? ジョリパットは、樹脂系の仕上げ材をコテやローラーで塗り、さまざまな模様や質感を表現できる外壁材です。 一般的な塗料は「平滑に塗る」のが目的ですが、ジョリパットは「模様をつける」ことを前提としているため、 デザイン性が非常に高いのが特徴です。 外壁の他にも、内装のアクセントウォールとして使われることもあり、住宅の雰囲気を大きく変える力を持っています。 ジョリパット施工価格の目安 気になる施工価格について、一般的な目安を整理してみましょう。 1㎡あたり:約3,000円〜5,000円 30坪住宅(外壁面積150㎡程度):約45万〜75万円 ※あくまで材料費+施工費の相場感であり、下地の状態やデザインの複雑さによって変動します。 通常のシリコン塗料による外壁塗装が1㎡あたり2,000〜3,000円程度であるのに対し、ジョリパットはやや高めです。しかし、模様仕上げという「デザイン料」が含まれていると考えれば納得できる価格帯といえます。 ジョリパットのメリット ジョリパットが人気を集める理由は、デザイン性だけではありません。ここでは代表的なメリットを紹介します。 1. デザインの自由度が高い コテやローラー、吹き付けなど多様な施工方法があり、数百種類のパターンを表現できます。和風からモダン、ナチュラルまで、好みに合わせたオリジナルの外観を作れるのは大きな魅力です。 2. 耐候性・耐久性に優れる ジョリパットはアクリル樹脂を主成分としており、一般的なモルタル仕上げに比べて耐久性が高いです。適切にメンテナンスすれば15〜20年の耐用年数が期待できます。 3. メンテナンス性の良さ 万が一部分的にひび割れや欠けが起きても、その箇所だけを補修しやすいのが特徴です。サイディングのように一面交換が必要になるケースと比べて、コストを抑えられる場合があります。 4. 汚れが目立ちにくい 表面がざらついているため、平滑な外壁と比べると多少の汚れは目立ちにくいという利点があります。 ジョリパットのデメリット もちろん、ジョリパットにも弱点があります。施工を検討する際は、メリットと合わせて理解しておくことが大切です。 1. 汚れやカビが付着しやすい 表面に凹凸がある分、ホコリや雨だれが溜まりやすく、年月が経つと黒ずみやカビが出やすくなります。定期的な洗浄や防汚タイプの仕上げを選ぶことが重要です。 2. 施工費が高め 一般的な外壁塗装に比べると施工価格は高く、さらに複雑な模様を選ぶと職人の手間が増えるためコストが上がります。 3. 職人の技術に左右されやすい ジョリパットは左官仕上げのため、職人の腕によって仕上がりの差が出やすい素材です。経験豊富な施工店を選ばないと、期待したデザインにならない可能性があります。 4. 再塗装時の注意点 将来、外壁を塗り替える際には表面の凹凸が障害となる場合があります。適切な下地処理を行わなければ密着不良を起こすリスクもあるため、専門知識がある業者に依頼する必要があります。 ジョリパットの施工が向いているケース どんな建物にジョリパットが適しているのか、具体的なケースをまとめてみました。 デザイン性を重視したい住宅:シンプルな外壁に個性を与えたい方に最適。 高級感や重厚感を演出したい場合:高級住宅や店舗の外観に使うと存在感が増します。 部分使いでアクセントをつけたい場合:外壁全体でなく玄関まわりやバルコニーだけに施工するのも効果的。 逆に、コストを最優先する場合や「汚れが気になる環境」では不向きな場合もあります。 メンテナンスのポイント ジョリパットを長持ちさせるには、定期的なメンテナンスが欠かせません。 5〜10年ごとの点検:ひび割れや剥がれがないかを確認。 高圧洗浄での清掃:付着した汚れやカビを定期的に除去。 トップコート仕上げの検討:防水性や防汚性を高めるためにトップコートを塗布するケースもあります。 施工業者選びの重要性 ジョリパットは施工技術が仕上がりを大きく左右するため、業者選びが非常に重要です。選ぶ際のポイントは以下の通りです。 ジョリパット施工の実績が豊富か 仕上がりサンプルや施工写真を確認できるか アフター保証や定期点検の体制があるか 「安さ」だけで決めると、仕上がりがイメージと違ったり、数年で劣化が進んでしまうこともあります。必ず複数社に見積もりを依頼して、内容と価格を比較検討しましょう。 まとめ:デザインと耐久性の両立を目指すならジョリパット ジョリパットは、デザイン性と耐久性を兼ね備えた魅力的な外壁仕上げ材です。 価格相場:1㎡あたり3,000〜5,000円 メリット:デザイン自由度が高い、耐久性がある、部分補修しやすい デメリット:汚れやすい、施工費が高め、職人の技術差が大きい 「他の住宅と違う個性的な外観にしたい」「長く愛着を持てるデザインにしたい」という方におすすめです˚🚜⊹ ただし、コストや汚れの問題を理解した上で、信頼できる施工業者に依頼することが成功のポイントといえるでしょう💡 👉 外壁デザインにこだわりたい方は、まずはジョリパットの施工実績が豊富な専門業者に相談してみてください。 実際の仕上がりを確認することで、自分の理想の住まいに近づけるはずです。 お問い合わせはこちら 2026年02月14日 更新 詳しくはこちら塗装・工事の豆知識

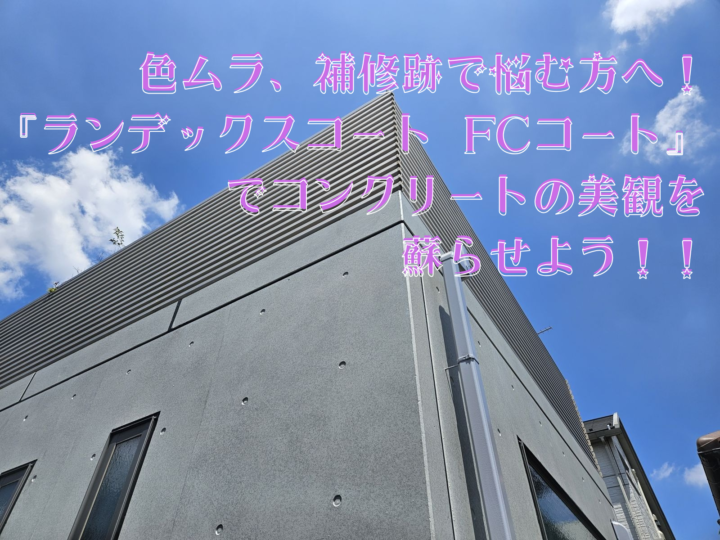

【施工写真有】デザイン性を損なわない!ランデックスFC工法!コンクリート外壁の最新メンテナンス🐱

「コンクリート打ちっ放しの建物って、おしゃれだけど、汚れや劣化が気になってきたな……」 そう感じていませんか?ᐟᐟ☆🩹𓏲 特に、ひび割れを補修した部分が目立ってしまったり、全体の色ムラが気になったりする方も多いのではないでしょうか せっかくの無機質な美しさが台無しになってしまうのは避けたいですよね。 今回は、そんなお悩みを解決する画期的な塗料「ランデックスコート FCコート」について、 その特徴や施工方法、そしてどんな効果が期待できるのかを、専門家目線でわかりやすく解説していきます。 この記事を最後まで読めば、FCコートがなぜコンクリートの美観を取り戻し、 長期間維持できるのか、その仕組みやメリットが理解でき、ご自身の建物に最適なメンテナンス方法を見つけるヒントになります🦇˚୨୧₊♱ 「コンクリートの建物の見た目をキレイにしたい」 「補修跡を目立たなくしたい」 「コンクリート打ちっ放し独特の雰囲気を残したい」 そんな風にお考えの方に、ぜひ読んでいただきたい内容です! コンクリートの悩みを解決する『ランデックスコート FCコート』とは? 「ランデックスコート FCコート」と聞いて、ピンとくる方は少ないかもしれません。 しかし、この塗料は、コンクリート打ちっ放し建物のメンテナンスにおいて、非常に優れた効果を発揮する特別な塗料です。 FCコートは、主に「WS疎水剤 FC特殊工法」という工法で使われる、コンクリートの色ムラを調整するための半透明なカラー塗料です。 コンクリート打ちっ放しの建物は、その無骨でスタイリッシュな雰囲気が魅力的ですが、時間の経過とともに、以下のような問題が起こりがちです。 ひび割れ補修の跡が目立つ 経年劣化による色ムラが発生する 部分的な汚れが目につく これらの問題は、一般的な塗装ではなかなか解決できません。 なぜなら、普通の塗料で上から塗りつぶしてしまうと、コンクリート打ちっ放し特有の「素材感」や「風合い」が失われてしまうからです。 FCコートは、こうした問題を解決するために開発されました。塗膜が半透明なので、 コンクリートの質感を活かしながら、色ムラや補修跡を目立たなくし、まるで新築時のような美しい状態に蘇らせることができます。 FCコートがコンクリートの美観を取り戻す仕組み FCコートがどのようにしてコンクリートの美観を蘇らせるのか、その仕組みを少し詳しく見ていきましょう。 FCコートは、「WS疎水剤 FC特殊工法」という独自の工法で用いられます。この工法は、以下の図のような複数の層を重ねることで、美観と保護機能を両立させています。 【塗装時のモデル図(WS疎水剤 FC特殊工法)】 パターン FCコート WS疎水剤(2層目) WS疎水剤(1層目) WSプライマー200 コンクリート躯体 このモデル図にあるように、FCコートは、コンクリートの表面から数えて4番目に位置する層です。 まず、コンクリートの躯体の上に「WSプライマー200」と「WS疎水剤」を2回塗ることで、建物の防水・保護機能を高めます。 そして、その上に塗るのがFCコートです。FCコートは、色ムラが特に目立つ箇所や、 ひび割れなどの補修跡を部分的に、もしくは全体的に塗布することで、周囲の色調と自然に馴染ませる役割を果たします。 一般的な塗料のように、コンクリートの質感を完全に覆い隠してしまうのではなく、 半透明の塗膜で色を調整するため、元々のコンクリートの風合いを損なうことなく、美しい仕上がりを実現できるのが大きな特徴です。 また、FCコートは無機質塗料なので、コンクリートやWS疎水剤との相性が抜群に良い点もメリットです。 素材と一体化するように密着するため、剥がれにくく、長期にわたって美観を維持します。 FCコートを使うことのメリット FCコートを使うことで、具体的にどのようなメリットがあるのでしょうか。 1. 補修跡が目立たない、自然な仕上がり ひび割れや欠損の補修をした部分は、どうしても元のコンクリートと色合いが異なり、目立ってしまいがちです。FCコートは、その補修跡の色調を周囲と合わせることで、まるで補修をしていないかのような、非常に自然な仕上がりになります。 2. コンクリートの風合いをそのまま活かせる 一般的な塗装では、コンクリートの表面を完全に塗りつぶしてしまいます。しかし、FCコートは半透明なので、コンクリート打ちっ放し特有のセメントの質感や型枠の跡などを消すことなく、そのまま活かすことができます。 3. 優れた耐久性で美しい状態を長期間維持 FCコートは、耐久性に優れた無機質塗料です。コンクリートや下地のWS疎水剤としっかりと密着し、紫外線や風雨にも強いため、一度施工すれば長期間にわたって色褪せや劣化を防ぎ、建物の美しい状態を保ちます。 どんな建物におすすめ? FCコートは、以下のような建物やオーナー様におすすめです。 コンクリート打ちっ放しのマンションやオフィスビル デザイン性を重視した個人住宅 補修跡や色ムラが気になっている建物 コンクリートの質感を残したまま、建物をきれいにしたいと考えている方 もし、ご自宅や所有する建物でこれらの悩みを抱えているなら、FCコートを使ったメンテナンスを検討してみてはいかがでしょうか。 深井塗装にご相談ください 今回は、「ランデックスコート FCコート」について詳しく解説しました🚀 ⌢ ۪۫ コンクリート打ちっ放しの建物は、適切なメンテナンスを行わないと、その魅力が失われてしまいます。 FCコートは、そんな建物の美観を損なうことなく、劣化から守るための最適な解決策の一つです🐬ྀིྀི‹₊˚ 深井塗装では、国家資格を持つ自社職人が、お客様の大切な建物を丁寧に診断し、 最適な工法をご提案します。無理な営業は一切ありませんので、ご不安な点やご質問がございましたら、どうぞお気軽にご相談ください! 2026年02月07日 更新 詳しくはこちら塗装・工事の豆知識

2026年版!鬼には豆まき!福は外壁塗装で招きましょう!🏠

新しい一年がスタートして1ヵ月・・はやいですね! 2026年、いかがお過ごしでしょうか😊 今回のブログでは、 2026年に取り入れたい「外壁塗装のラッキーカラー」についてご紹介していきます🎨 2026年の外壁塗装におすすめのラッキーカラーとは? 新年を迎えるタイミングは、 住まいを見直すのにぴったりの節目です🏠 外壁塗装の色選びに 「縁起」や「運気アップ」の考え方を少し取り入れてみるのも、 実はとてもおすすめです。 2026年の干支や五行、風水の考えをヒントに、 外壁に取り入れやすいカラーを見ていきましょう✨ 2026年の干支「丙午(ひのえうま)」が持つ色のイメージ 2026年は「午年」。 十干十二支では 丙午(ひのえうま) にあたり、 五行では「火」のエネルギーが非常に強い年とされています🔥 活力・前進・発展を象徴する年のため、 火の力と相性の良い色を選ぶことで、 住まいにも明るい流れを取り込みやすくなると考えられています。 🔴 レッド・オレンジ系(火の要素) 温かみのあるレッドやオレンジ、テラコッタ系の色味は、 活気や前向きなエネルギーをもたらすカラー。 外壁全体ではなく、アクセントとして使うのもおすすめです。 🟢 グリーン系(木の要素) 木は火を育てる存在。 落ち着いたグリーンやアースグリーンは、 成長運や家庭運をサポートすると言われています。 自然になじむ色味なので、住宅街でも取り入れやすいカラーです。 風水の視点で見る2026年のおすすめカラー 風水では、外壁は「家全体の気を包む重要な要素」。 2026年に相性が良いとされる色はこちらです👇 ▷ ホワイト・アイボリー系(浄化・リセット) 明るく清潔感のあるホワイト系は、 不要な気を整え、新しい流れを呼び込む色。 真っ白よりも、やわらかいアイボリーやオフホワイトが人気です。 ▷ ベージュ・サンドカラー系(安定・調和) 周囲とのなじみが良く、安心感を与えるベージュ系。 家族運や住み心地を大切にしたい方におすすめです。 ▷ ブルーグリーン系(冷静・バランス) 火のエネルギーが強い年だからこそ、 少し落ち着きを与えるブルーグリーンも好相性。 上品で洗練された印象に仕上がります。 外壁カラー選びで大切にしたいポイント ・周囲の景観とのバランス ラッキーカラーでも、 街並みや隣家との調和はとても重要です。 全体で使うか、アクセントにするかを考えましょう。 ・家族が心地よいと感じる色 運気だけでなく、 「毎日見て気持ちがいいかどうか」も大切な判断基準です😊 ・実際の色で必ず確認 外壁は光の当たり方で見え方が大きく変わります。 試し塗りやカラーシミュレーションを活用するのがおすすめです。 まとめ 2026年の外壁塗装では、 🔥 火のエネルギーを意識した暖色系 🌱 調和をもたらすグリーン系 🤍 清潔感のあるホワイト・ベージュ系 といったカラーが特におすすめです。 「どの色が合うか迷ってしまう…」 そんな時は、ぜひ深井塗装へご相談ください。 建物の形状・周辺環境・ご希望を踏まえて、 プロの目線で最適な色をご提案いたします✨ 2026年が、 皆さまにとって明るく実りある一年になりますように😊🌸 🎍 お問い合わせはこちら 🎍 2026年02月02日 更新 詳しくはこちら塗装・工事の豆知識色選びについて

電動シャッターの塗装は可能?費用相場と長持ちさせるための注意点をチェック🦒

地域の皆様に高品質な外壁塗装・屋根工事をご提供している深井塗装のブログをご覧いただき、ありがとうございます🦄 「外壁塗装を考えているけれど、電動シャッターも一緒に塗れるのかな?」「最近シャッターの動きがなんだかおかしいけど、修理代はいくらかかるんだろう?」—そうした疑問や不安を抱えて、この記事にたどり着いたのではないでしょうか⭐️𓂃꙳⋆ 電動シャッターは、私たちの生活の安全と快適さを守る大切な設備です。しかし、金属製のためサビや色褪せが避けられませんし、内部のモーターも経年劣化でいつかは交換が必要になります! この記事では、電動シャッターのメンテナンスを考えている初心者の方に向けて、シャッター本体の「塗装」が可能かどうか、そして故障時の「モーター交換」の費用相場と注意点を、塗装専門店の視点を交えながらわかりやすく解説していきます🦖𓂃༞ この記事を最後まで読んでいただければ、以下のことがわかりますよ。 電動シャッター本体を塗装する際の費用目安とメリット・デメリット シャッターが動かなくなったときのモーター交換の費用相場 塗装と故障時の業者選びで失敗しないためのポイント シャッターの寿命を延ばすために日常でできるメンテナンス 「家の美観と機能性の両方をしっかり守りたい」というメンテナンス意識の高い方や、「シャッターの不調で困っている」という修理を急いでいる方は、ぜひ参考にしてくださいね!🏄♂️ 1. 電動シャッター本体の塗装:費用と注意点 電動シャッターは、外壁塗装を行う際に付帯部(外壁以外のパーツ)として一緒に塗装することが可能です。塗装をすることで、美観を回復し、サビの進行を防ぐことができます。 塗装の目的とメリット 塗装の最大の目的は、シャッターの寿命を延ばすことです。 サビの発生防止: シャッターの多くは金属(スチールやアルミ)でできており、塗装が剥がれると雨水や紫外線によってすぐにサビが発生します。サビはシャッターの強度を低下させ、最終的に穴を開けてしまいます。塗装は、サビからシャッターを守る防護服のようなものです。 美観の回復: 色褪せて古びた印象のシャッターも、塗装することで新築時のような光沢と美しさを取り戻し、家全体の印象がアップします。 塗装費用の目安と塗料 電動シャッターの塗装費用は、外壁塗装と一緒に行う場合、1台あたり1.5万円〜4万円程度が目安です(シャッターの大きさや種類、塗料のグレードによる)。 使用する塗料は、金属にしっかり密着する錆止め塗料を塗布した後に、外壁や他の付帯部と同じ耐久性の高い塗料(シリコンやフッ素など)を使用するのが一般的です。 塗装時の非常に重要な注意点 電動シャッターの塗装は、手動シャッターよりも専門的な知識と技術が必要です。 モーターや機構部分の養生: 塗料が内部のモーターや精密な機構部分に入ってしまうと、故障の原因になります。シャッターボックスの内部や、羽根(スラット)の隙間を閉じた状態と開いた状態で丁寧に養生する技術が必要です。 可動部分の塗膜の厚み: 塗膜が厚すぎると、シャッターを巻き上げた際に塗料が擦れて剥がれたり、逆にシャッターの動きが重くなったり、最悪の場合詰まって動かなくなる原因になります。薄く均一に塗り、塗膜が固い塗料は避けるなどの工夫が必要です。 これらの理由から、電動シャッターの塗装は、シャッターの構造を理解している塗装専門店に依頼することが極めて重要です。 2. 電動シャッターの故障:モーター交換費用の相場と注意点 塗装ではなく、シャッター本体が動かなくなった、異音がするといった「故障」の場合は、モーターや内部部品の交換が必要になります。 モーター交換が必要な主なサイン 異音の発生: 開閉時に「キーキー」「ガリガリ」といった大きな異音がする。 途中で停止: 途中でシャッターが止まってしまう。 開閉速度の低下: 以前より明らかに動きが遅くなった。 操作不能: リモコンやスイッチで全く動かなくなった(この場合、リモコンや電気系統の問題の可能性もあります)。 モーター交換費用の目安 電動シャッターのモーター交換費用は、シャッターのメーカー、サイズ、交換する部品によって大きく変動します。 モーター本体の交換: 8万円〜15万円程度(部品代+工賃)が相場です。これに加えて、出張費や既存部品の撤去費用が加算されます。 リモコンや制御盤の交換: モーターではなく、制御盤やリモコン受信機などの交換で済む場合は、3万円〜8万円程度で済むこともあります。 ※シャッターの製造から10年以上経過している場合、モーターが廃盤になっていることもあります。その場合は、同等品での交換となりますが、シャッター全体のリフォーム(本体ごと交換)を検討する方が費用対効果が高い場合もあります。 故障時の業者選びの注意点 シャッターの故障は、塗装業者ではなく「シャッター専門業者」や「建具メーカーのサービス部門」に依頼するのが基本です。 専門性: モーターや内部の複雑な機構を扱うには、シャッターや電気工事に関する専門的な知識と資格が必要です。 保証: モーター交換後の保証は、シャッター専門業者やメーカーが行うため、修理後の安心感が高まります。 ただし、外壁塗装の見積もりの中に「シャッター点検」が含まれている場合は、私たち深井塗装のような業者が状態を確認し、専門業者への橋渡しをすることは可能です。 3. シャッターの寿命を延ばすための日常メンテと判断基準 電動シャッターの寿命は、一般的にモーターが10年〜15年、本体が20年〜30年と言われています。適切なメンテナンスで、その寿命を延ばしましょう。 日常の簡単メンテナンス スラット(羽根)の清掃: シャッターを閉めた状態で、表面のホコリや泥を定期的に水拭きしましょう。汚れが固着するとサビの原因になります。 ガイドレールの清掃: シャッターの左右にある溝(ガイドレール)にゴミや砂が溜まると、シャッターの動きが悪くなり、モーターに負担がかかります。布やブラシで定期的に掃き出し、動きが悪い場合は、メーカー推奨の潤滑剤を少量塗布します。(※間違ったオイルを使うと故障の原因になるため注意が必要です。) 塗装と交換の判断基準 塗装すべきサイン: 色褪せが目立つ、軽度のサビが点在している、外壁塗装と同時に美観を整えたいとき。 モーター交換すべきサイン: 開閉時に異音がする、途中で停止する、操作が不安定になったとき。 本体交換を検討すべきサイン: シャッター本体が大きく変形している、広範囲にわたって穴が開くほどのサビが進行している、モーターが廃盤で交換が難しいとき。 まとめ 電動シャッターのメンテナンスは、美観を守るための「塗装」と、機能を維持するための「モーター交換」という、2つの側面から考える必要があります! シャッター本体の塗装は、外壁塗装と一緒に行うことで費用を抑えやすく、サビからシャッターを守るために非常に効果的です。ただし、モーター部分への塗料の侵入を防ぐなど、専門的な技術が求められます🪄✩ 一方、シャッターが動かない、異音がするといった故障の場合は、モーター交換(8万円〜15万円程度)を専門業者に依頼することが基本となります。日頃からガイドレールの清掃などの簡単なメンテナンスを行うことが、シャッターを長持ちさせる秘訣です😶🌫️ 「うちのシャッター、塗装で綺麗になるかな?」「この異音は故障のサイン?」など、少しでも気になることがあれば、どうぞお気軽にご相談くださいね! 私たち深井塗装では、足立区・荒川区・葛飾区・北区・草加市、その他東京23区や埼玉県南部、千葉県で、お客様のお家に合わせた最適な塗装プランをご提案しています。 国家資格を持つ自社職人が施工する地域密着型の専門店として、無駄な交通費や時間を省き、適正価格でお見積りを提供します。また、屋根リフォームには最大25年、外壁塗装には10~15年の安心保証が付いておりますので、万が一のトラブルにも「何かあったら直ぐに駆け付ける」をモットーに迅速に対応いたします⸝⸝⸝🫶🏻 2026年01月30日 更新 詳しくはこちら塗装・工事の豆知識

雨樋修理の見積もりはいくら?交換・取り替え費用の相場と安く抑えるコツ☝️

地域の皆様の屋根と外壁の健康を守る、深井塗装のブログをご覧いただき、ありがとうございます。 「最近、雨が降ると雨樋から水が溢れている気がする…」 「もしかして、壊れている?修理したいけど、いったい費用はいくらかかるんだろう?」 そうした不安を感じて、この記事にたどり着いたのではないでしょうか。 雨樋は、屋根から流れ落ちる雨水を一箇所に集め、地面の排水口へとスムーズに導く、お家の防水機能の要となる大切なパーツです。この雨樋に不具合があると、外壁や地面に水が飛び散り、雨漏りや建物の腐食といった深刻なダメージにつながりかねません! この記事では、雨樋の修理や交換を考えている初心者の方に向けて、修理が必要なケースごとの費用相場や見積もりのチェックポイントを、塗装・屋根工事の専門店の視点からわかりやすく解説していきます⟡⁺🎐˖⊹ 「雨樋の修理って高いのかな…」「信頼できる業者をどう選べばいいの?」という家のメンテナンスに不安を感じている方や、 適正な価格で修理を済ませたい方は、ぜひ参考にしてくださいね! 雨樋のトラブルが引き起こす家の深刻なダメージ 雨樋の不具合を「たいしたことない」と放置してしまうと、思わぬ高額な修理費用につながるリスクがあります。 1. 外壁や基礎の劣化を加速させる 雨樋が詰まったり、破損したりすると、屋根から流れ落ちた雨水がそのまま外壁に沿って流れ落ちることになります。 外壁の劣化: 常に水にさらされることで、塗膜の剥がれやひび割れが発生しやすくなり、雨漏りの原因となります。 基礎の腐食: 地面に直接水が落ちることで、基礎周りの湿度が高くなり、カビやシロアリが発生しやすい環境を作ってしまいます。 2. 雨漏りや軒天の腐食 雨樋が途中で外れたり、水が溢れたりすることで、屋根と外壁のつなぎ目である軒天(のきてん)に直接水がかかり続けます。軒天が湿気を吸い込むと、内部の木材が腐食し、最終的に雨漏りに発展するケースもあります。 3. 建物の美観の低下 雨樋の破損や変形は、家全体の見た目を大きく損ないます。また、雨水が不規則に流れることで、外壁に黒い筋状の汚れ(雨だれ)が付きやすくなります。 雨樋修理の見積もりと値段の目安:症状別費用相場 雨樋の修理費用は、不具合の程度によって大きく変わります。主な修理内容ごとの費用の目安をご紹介します。(※費用は家の大きさや使用する材料、足場の有無により大きく変動します。) 修理内容 主な症状 費用の目安(一箇所あたり) 備考 1. 詰まり除去 排水口から水が溢れる、雨水が流れない 1.5万円〜4万円 高所作業となる場合が多い 2. 継ぎ目・部品の補修 継ぎ目からの水漏れ、金具の外れ 1万円〜5万円 部品の交換が必要な場合を含む 3. 部分交換 一部(数メートル)の破損、穴あき、割れ 3万円〜10万円 交換する長さや使用部材による 4. 全体交換・全取り替え 全体の劣化、変形、大規模な破損 20万円〜50万円 足場代が別途必要となる場合がほとんど 雨樋交換・取り替え費用の内訳 雨樋の全体交換などを行う場合は、以下の費用が必要となります。 1. 材料費 雨樋本体(軒樋、縦樋)、継ぎ手、集水器、金具などの部材の費用です。 材質: 塩化ビニール製(安価・一般的)、ガルバリウム鋼板などの**金属製(高耐久・高額)**によって費用が変わります。 2. 工賃(施工費) 既存の雨樋の撤去、新しい雨樋の取り付けにかかる人件費です。 3. 足場代 雨樋の修理・交換は、基本的に高所作業となります。安全かつ確実な作業のために足場が必要となることが多く、この足場代が費用総額の大きな部分を占めます。(足場代は、家の大きさによって15万円〜30万円程度が目安となります。) 見積もりで損をしない!チェックすべき3つのポイント 業者から見積もりを受け取ったら、適正価格かどうか、工事内容が適切かを見極めるために、以下のポイントを必ず確認しましょう。 ポイント1:修理か交換か、適切な提案がされているか 雨樋は「部分的な修理」で済む場合と、「全体交換」が必要な場合があります。 部分修理で済むケース: 詰まり、金具の緩み、小さな継ぎ目の外れなど。 全体交換が必要なケース: 雨樋全体が大きく歪んでいる、広範囲でひび割れや破損が見られる、築年数が長く素材の寿命が来ている場合。 一部の修理で済むのに全体交換を勧める、あるいは逆に寿命が来ているのに部分修理で済ませようとする業者は避けるべきです。なぜその工事が必要なのか、**根拠(写真など)**とともに明確に説明してくれる業者を選びましょう。 ポイント2:足場代が計上されているか(他の工事と一緒か) 雨樋の修理・交換は足場が必要です。 足場代が別で計上されていない場合: 「足場不要の修理専門業者」か、または「費用に含んでいる」かのどちらかです。しかし、安全かつ確実な全体交換には足場が不可欠です。 外壁塗装や屋根工事と一緒に行う場合: 外壁や屋根の工事で足場を組む場合は、雨樋工事の足場代は無料または大幅割引になるはずです。見積もりに足場代が別で計上されていないか確認し、他の工事とまとめて行うことで費用を抑える交渉をしましょう。 ポイント3:使用部材のグレードが明確か 見積もりに「雨樋交換一式」と大雑把に書かれているだけでなく、使用する雨樋の材質(塩ビか金属か)やメーカー名、製品名が具体的に記載されているか確認しましょう。これにより、工事品質の透明性が確保され、相場と比較しやすくなります。 費用を抑えるための秘策:火災保険の活用 雨樋の修理費用は、多くの場合、火災保険を使って費用を大幅に抑えられる可能性があります。 1. 火災保険が適用されるケース 火災保険は「火災」だけでなく、風災(台風などによる強風)、雪災(積雪による破損)、雹(ひょう)災など、自然災害による建物の被害を幅広くカバーしています。 台風で雨樋が歪んだ、外れた 積雪の重みで雨樋が壊れた 強風で飛来物がぶつかって穴が開いた これらの被害で雨樋が破損した場合、火災保険の補償対象となる可能性が高いです。 2. 申請サポートがあるか確認を 保険申請には、被害状況の写真や見積もり書、そして業者による原因の特定が必要です。 私たち深井塗装のような専門業者は、火災保険申請のサポートも行っています。被害状況を調査し、保険会社に提出する資料作成のアドバイスやサポートを提供できますので、ご自身で手続きを進めるよりもスムーズかつ確実に保険金を活用できる可能性が高まります。 「自然災害が原因かもしれない」と思ったら、まずは業者に相談し、無料診断と合わせて保険が使えるか確認してもらいましょう。 まとめ 雨樋は、家の寿命を守るために欠かせない、非常に重要な設備です⋆⁺₊⋆📒 詰まりや破損を放置してしまうと、雨漏りや外壁・基礎の腐食など、より高額な修理が必要なトラブルにつながりかねません。 雨樋の修理費用は、部分補修であれば比較的安価ですが、全体交換となると足場代を含めまとまった費用が必要になります。見積もりをチェックする際は、修理か交換かの判断根拠、足場代の有無、使用材料のグレードを必ず確認し、適正価格であるか見極めることが大切です。特に、自然災害が原因の場合は火災保険が使える可能性がありますので、信頼できる業者に相談し、サポートを受けることを強くおすすめします。 「うちの雨樋は修理で済むのか、交換が必要なのか?」 「火災保険が使えるか知りたい」など、ご不明な点やご不安があれば、ぜひお気軽にお問い合わせくださいね!🍰ིྀ𓌈˒˒ 私たち深井塗装では、足立区・荒川区・葛飾区・北区・草加市、その他東京23区や埼玉県南部、千葉県で、お客様のお家にぴったりの屋根・外壁・雨樋の修理プランをご提案しています。 複雑な火災保険申請のサポートや自治体の助成金申請代行も専門スタッフが対応し、お客様の費用負担軽減をサポートします! 無理な営業は一切いたしませんので、足立区・荒川区・葛飾区・北区・草加市、他東京23区の外壁塗装、屋根塗装、防水工事をご検討の方は、どうぞお気軽にご相談ください! お問い合わせはこちら 2026年01月28日 更新 詳しくはこちら塗装・工事の豆知識

ベランダのペンキ塗りとコーティングの違い🌍

「ベランダの床がなんだか色褪せてきたな…」 「ちょっと汚れてきたから、ホームセンターで買ったペンキで自分で塗ってみようかな?」 実は、ベランダ(バルコニー)の床のメンテナンスは、単に「ペンキを塗って色を変える」という単純な話ではないんです🙄 あなたのベランダの床の下には、雨漏りを防ぐための非常に大切な「防水層」が隠れています。 そして、この防水層を守るために塗るものには、DIYで使う「ペンキ」と、プロが使う「コーティング(防水トップコート)」という、似ているようで全く違うものがあるんです! 「自分で直して費用を抑えたい!」というDIY好きの方や、 「ベランダの雨漏りだけは避けたい」という建物のメンテナンス意識が高い方にお読みいただきたい内容です🙋♀️ ベランダの床の仕組み:ペンキとコーティングの役割 ベランダの床のメンテナンスを考える上で、最も重要なのが、床がどのような構造になっているかを理解することです。 ベランダの床は「防水層」で守られている ほとんどのベランダの床は、その下に「防水層」と呼ばれる水を通さない膜で覆われています。この防水層が、ベランダに溜まった雨水や、お洒落な植木鉢からこぼれた水を、階下の天井や壁の内部に侵入させないための、最も重要な生命線です。 この防水層は、FRP(繊維強化プラスチック)やウレタンといった素材でできていますが、紫外線や歩行による摩擦には弱いという欠点があります。 役割の違い:ペンキ(保護なし)とコーティング(防水層の保護) 私たちが普段「ベランダの塗装」と呼んでいるのは、この防水層の表面を保護する作業のことです。 1. ホームセンターのペンキ(一般的な塗料) 主な目的: ベランダの見た目の色を整えること。 特徴: 安価で手に入りやすく、DIYしやすい塗料です。しかし、塗膜が薄く、防水層を紫外線から守る機能が不十分な場合が多いです。また、下地処理をしっかりしないと、すぐに剥がれてしまいます。 2. 防水トップコート(プロのコーティング) 主な目的: 防水層自体を紫外線・摩擦から保護し、耐久性を高めること。 特徴: 既存の防水層の機能を回復させ、寿命を延ばすためにプロが使用する専用の塗料です。耐久性や密着性が高く、滑り止め効果があるものも多いです。これがベランダのメンテナンスの主流です。 ペンキが「見た目の化粧」だとすれば、防水トップコートは「防水層のための高機能な日焼け止め・保護クリーム」だと考えると分かりやすいでしょう。 費用と耐久性を徹底比較!DIYとプロの工事 ベランダのメンテナンスを「ペンキ(DIY)」と「防水トップコート(プロ)」で比較した場合、費用と耐久性には大きな違いがあります。 比較項目 DIYのペンキ塗り プロの防水トップコート 費用 非常に安価(塗料代のみ) 比較的高い(材料費+専門の施工費) 耐久年数 1年〜3年程度 5年〜10年程度 主な目的 見た目の美化、一時的な色直し 防水層の保護、耐久性の維持 防水性への影響 ほとんど期待できない、かえって劣化を早めるリスクあり 防水層の劣化防止により雨漏りリスクを大幅に軽減 難易度 簡単だが、下地処理の失敗で剥がれやすい 専門知識が必要、DIYは不向き こんな時におすすめ 賃貸の短期的な美化、FRP防水層の軽度の色褪せに試したい場合 5年以上の防水層の保護、ウレタンやFRP防水層の定期メンテナンス DIYでペンキを塗る際のリスク DIYで安価なペンキを塗るのは手軽ですが、以下のようなリスクがあります。 防水層の早期劣化: 紫外線によるダメージを防ぎきれず、ペンキの下の防水層の劣化が進行してしまう可能性があります。 塗膜の早期剥離: ベランダの床は水捌けや密着性が重要です。専門的な**下地処理(清掃やケレンなど)**を怠ると、すぐに塗膜が剥がれて、見た目がかえって悪くなります。 カビ・苔の発生: 通気性の悪い塗料を使うと、湿気がこもり、防水層の上にカビや苔が生えやすくなることがあります。 ベランダのメンテナンスは、費用を抑えようとして失敗すると、結局数年後に高額な防水工事が必要になるというケースが非常に多いです。 プロに任せるべき「防水工事」の種類と費用相場 防水層が傷んでいる場合や、長期的な安心を求める場合は、ペンキ塗りではなく、プロの防水工事を行う必要があります。 1. トップコートの塗り替え(メンテナンス) 内容: 既存の防水層(ウレタンやFRPなど)自体に大きな損傷がない場合、表面の保護膜(トップコート)だけを塗り替える工事です。 費用相場: 比較的安価です(1平方メートルあたり3,000円〜6,000円程度)。 適した時期: 5年〜10年ごとの定期的なメンテナンス。 2. ウレタン防水の塗り直し(本格的な防水工事) 内容: 既存の防水層の上から、液状のウレタン樹脂を塗布し、新たな防水層を形成する工事です。 費用相場: やや高額になります(1平方メートルあたり5,000円〜8,000円程度)。 適した時期: 既存の防水層にひび割れや水溜まりが見られるなど、防水層自体が傷み始めている場合。 3. FRP防水の補修・塗り替え 内容: 強靭な繊維強化プラスチック(FRP)で防水層を形成します。耐久性が高いのが特徴です。 費用相場: ウレタンと比べてやや高めですが、工期が短い傾向があります。 適した時期: 新築時や、FRP防水層がひび割れて下地が見えているような重度の劣化時。 プロの防水工事は、単に塗るだけでなく、高圧洗浄、ひび割れの補修、プライマー(下塗り)といった徹底した下地処理を行うため、耐久性が格段に違います。 いますぐチェック!ベランダ防水の劣化サイン ご自宅のベランダにペンキ塗りやコーティングが必要かどうかは、以下のサインで判断できます。これらのサインが見られたら、DIYではなくプロの診断を受けることを強くおすすめします。 色褪せ・チョーキング: 床の色が薄くなり、触ると白い粉(チョーキング)がつくのは、トップコートの寿命が尽きているサインです。防水層の保護機能が低下している状態なので、早めのトップコート塗り替えが必要です。 塗膜のひび割れ・剥がれ: 塗膜が細かくひび割れたり、めくれてきたりしている場合は、水の侵入ルートになり得ます。 水溜まり(水はけの悪さ): 常に水が溜まっている箇所がある場合、そこから防水層の劣化が進み、コケやカビが発生しやすくなります。 下地の露出・防水層の破れ: FRPなどの防水層の素材自体が露出していたり、穴が開いていたりする場合は、雨漏りの危険が非常に高いため、一刻も早い本格的な防水工事が必要です。 これらのサインが見られたら、安易なペンキ塗りではなく、私たちのような塗装・防水の専門家に無料診断をご依頼ください。 まとめ ベランダの床をきれいに保つためのメンテナンスは、「ペンキ塗り」か「コーティング」のどちらを選ぶかで、その目的と効果が大きく異なります。安価なDIYのペンキ塗りは見た目を一時的に整えるだけですが、プロによる防水トップコートは、ベランダの下にある大切な防水層の寿命を延ばし、雨漏りを防ぐという重要な役割を担っています˓𓄹 ࣪˖🐿️🪵 ベランダの防水層は、およそ5年〜10年でトップコートの塗り替えが必要です。目先の費用を抑えようとしてDIYで失敗し、数年後に高額な防水工事が必要になるという事態を避けるためにも、防水層の劣化サインを見つけたら、プロに正しい診断とメンテナンスを依頼することが、結局は最も経済的で安全な選択だと言えます! 「うちのベランダはトップコートだけで大丈夫?」「防水工事が必要なレベル?」など、少しでも気になることがあれば、ぜひお気軽にご相談くださいね!🦕𓂃 .。 お問い合わせはこちら 2026年01月26日 更新 詳しくはこちら塗装・工事の豆知識

お問合せ・資料請求

お問合せ・資料請求 LINEかんたん相談

LINEかんたん相談